(M)eine schottische Romanze – Abbotsford House

Als ich Abbotsford House in der Nähe von Melrose zum ersten Mal besuchte, war ich siebzehn Jahre alt. Das ist eine ganze Weile her. Doch diese erste Begegnung hat meine Begeisterung für Schottland geprägt. Es war genau dort, als der Funke übersprang, und ich zum Schottland-Fan wurde. Nicht, dass ich die „Romanze in Stein und Mörtel“, wie sein Erbauer, Sir Walter Scott (1771-1832), seinen schlossähnlichen Landsitz nannte, schöner fände, als manch anderes schottisches Herrenhaus. Im Gegenteil. Das lange Gebäude mit  seinen vielen Kaminen, Zinnen und kleinen Türmen ist eine gewagte Mischung unterschiedlichster Quellen und ‚Zitate‘ historischer Bauwerke. So soll der Eingang dem Hauptportal von Linlithgow Palace nachgebildet sein, während die Mauer im Hof wie der Kreuzgang von Melrose Abbey gestaltet sei. Und drinnen geht es ebenso vielfältig weiter. Denn der schottische Dichter und Schriftsteller war ein begeisterter Sammler. Beispielsweise von Waffen und Kuriositäten, die die Räume und Wände von Abbotsford House füllen. Stil findet man hier zunächst nicht. Zumindest keinen einheitlichen.

seinen vielen Kaminen, Zinnen und kleinen Türmen ist eine gewagte Mischung unterschiedlichster Quellen und ‚Zitate‘ historischer Bauwerke. So soll der Eingang dem Hauptportal von Linlithgow Palace nachgebildet sein, während die Mauer im Hof wie der Kreuzgang von Melrose Abbey gestaltet sei. Und drinnen geht es ebenso vielfältig weiter. Denn der schottische Dichter und Schriftsteller war ein begeisterter Sammler. Beispielsweise von Waffen und Kuriositäten, die die Räume und Wände von Abbotsford House füllen. Stil findet man hier zunächst nicht. Zumindest keinen einheitlichen.

Ein Jurist wird Romantiker

Walter Scott hat in Edinburgh Rechtswissenschaften studiert, wurde anschließend Sheriff von Selkirk und später Richter. Die Literatur hat ihn jedoch schon immer fasziniert und er übersetzte noch während des Studiums Werke bekannter Schriftsteller, darunter auch von Goethe. Als er selbst zu schreiben begann, waren es zunächst epische Romanzen. Aus seiner Feder stammen Werke wie Marmion (1808) oder The Lady of the Lake (1810). 1814 folgte – zunächst anonym – sein erster Waverley-Roman. Damit begründete Scott das Genre des historischen Romans. Dem ersten folgten noch 25 weitere und Sir Walter Scott wurde zum Bestseller-Autor. Rob Roy und Ivanhoe sind ebenfalls schottische Helden, die er zu neuem Leben erweckte und damit einen entscheidenden Anteil an der aufkeimenden Schottlandromantik hatte. Und diese ging schon damals weit über die Landesgrenzen hinaus.

Wieder tragbar: Tartan und Kilt

Eigentlich heißt Scotts erster Waverley-Roman in Übersetzung: Waverley oder s‘ ist sechzig Jahre her. Mit dem Zusatz ist der Jakobiten-Aufstand gegen die englischen Regierungstruppen gemeint, die mit Charles Edward Stuart – genannt Bonnie Prince Charlie – die Stuarts zurück auf den schottischen und englischen Thron bringen wollten. Der Aufstand endete mit der vernichtenden Niederlage der Clans in der Schlacht von Culloden im Jahre 1746. Natürlich wird im Roman Waverley der Aufstand der Clans ‚offiziell‘ verurteilt und der junge, unerfahrene und in seinen politischen Überzeugungen noch schwankende Held findet gerade noch rechtzeitig den Absprung zur politisch korrekten Seite. Zugleich gelingt es dem Autor aber, den Schotten ihren Stolz zurückzugeben, indem er Geschichte und Tradition der schottischen Clans erzählt und bei seinen Lesern eine romantische Sehnsucht nach den ‚alten Zeiten‘ hervorruft. Eine subtile Form politischen Handelns. Einen großen Schritt weiter geht der zu diesem Zeitpunkt schon geadelte Sir Walter Scott, als er im Jahre 1822 in der Funktion eines Zeremonienmeisters für den Besuch George IV. in Edinburgh – es war der erste Besuch eines englischen Königs in Edinburgh seit 200 Jahren – den royalen Gast in Highland-Outfit mit Kilt in Szene setzt. Seit Culloden war das Tragen von Clan-Attributen wie Tartan und Kilt bei strengster Strafe verboten. Der Auftritt des englischen Königs George IV. in Hochlandtracht machte den Schottenrock nicht nur wieder salonfähig, sondern löste einen wahren Karo- und Kilt-Boom aus, der bis zum heutigen Tage anhält und mit immer neuen Highland-Bestseller-Romanen und -Filmen weiter befeuert wird.

Den Roman Waverley habe ich – angestoßen durch ein Seminar zur englischen (und schottischen) Romantik – ein paar Jahre nach meinem ersten Besuch in Abbotsford House gelesen. Ich gebe zu, das Buch ist ziemlich dick. Doch die Geschichte hat in mir den Wunsch geweckt, endlich einmal nach Culloden zu fahren. Bei meinen bisherigen Schottlandreisen habe ich jedoch keinen meiner Mitreisenden davon überzeugen können. Doch diesmal bin ich ja allein unterwegs.

Romantik bis zum Schluss …

Dass der Rechtsgelehrte Sir Walter Scott durch und durch ein Romantiker war, zeigt auch seine Grabstätte, die er selbst ausgewählt hat. Es ist die Abteiruine Dryburgh, für deren Erhalt er sich zu Lebzeiten intensiv eingesetzt hat. Dort wurde er 1832 beigesetzt. Bei der Fahrt dorthin soll das Pferd, das die Kutsche mit seinem Sarg zog, noch einmal am nahe gelegenen Scott’s View ohne Anweisung des Kutschers stehen geblieben sein. Der Erzählung nach hat hier Sir Walter Scott immer eine kleine Pause eingelegt, um den traumhaft schönen Blick in die sanfte Hügellandschaft zu genießen.

… und ein wenig Gemecker

Doch noch ein letztes Mal zurück zum Haus von Sir Walter Scott. Einer der berühmtesten Kritiker der Stilmischungen an und in Abbotsford House ist Theodor Fontane. In seinem Werk Jenseits des Tweeds lässt er sich ausgiebig darüber aus, wie ich amüsiert gelesen habe. Fontanes Urteil ist jedoch so bissig, dass ich es hier nicht wiedergeben möchte. Denn Abbotsford House ist etwas Besonderes für mich. Vor allem die mit vielen Erstausgaben reich bestückte Bibliothek mit dem schönen Blick hinunter zum Fluss Tweed. Ich bin erleichtert, dass wenigstens im Haus und in den prächtigen Gartenanlagen rundherum noch fast alles so ist, wie ich es in Erinnerung habe. Denn das gilt beileibe nicht für den Teil jenseits von Hof und Haus. Seit 2013 gibt es hier ein sehr großes – zugegeben – dezent gestaltetes Besucherzentrum. Dort bekommt man nicht nur die Eintrittskarten, sondern auch allerlei Schönes aus Tweed und anderen Materialien mit viel Karo und Co. Und eine Etage höher – mit Blick hinüber zu Abbotsford House – befindet sich ein stylishes Restaurant, in dem ich Scones mit Clotted Cream und Erbeermarmelade von quadratisch-schickem Geschirr gegessen und Tee getrunken habe, nachdem ich zuvor (Please wait to be seated!) an einen Tisch komplimentiert worden war. Das Ambiente ist wirklich schön, keine Frage, und Scones und Tee waren köstlich. Dennoch habe ich ein bisschen wehmütig an den kleinen Tea Room mit Selbstbedienung, einfachen Stühlen und Tischen und einem sehr begrenzten Angebot an Speisen und Getränken gedacht, der sich nahe an Abbotsford House befand und in dem ich früher immer eingekehrt bin. Na bitte, nun blicke auch ich sehnsüchtig in die Vergangenheit. Wenn das nicht Romantik pur ist …

Doch noch ein letztes Mal zurück zum Haus von Sir Walter Scott. Einer der berühmtesten Kritiker der Stilmischungen an und in Abbotsford House ist Theodor Fontane. In seinem Werk Jenseits des Tweeds lässt er sich ausgiebig darüber aus, wie ich amüsiert gelesen habe. Fontanes Urteil ist jedoch so bissig, dass ich es hier nicht wiedergeben möchte. Denn Abbotsford House ist etwas Besonderes für mich. Vor allem die mit vielen Erstausgaben reich bestückte Bibliothek mit dem schönen Blick hinunter zum Fluss Tweed. Ich bin erleichtert, dass wenigstens im Haus und in den prächtigen Gartenanlagen rundherum noch fast alles so ist, wie ich es in Erinnerung habe. Denn das gilt beileibe nicht für den Teil jenseits von Hof und Haus. Seit 2013 gibt es hier ein sehr großes – zugegeben – dezent gestaltetes Besucherzentrum. Dort bekommt man nicht nur die Eintrittskarten, sondern auch allerlei Schönes aus Tweed und anderen Materialien mit viel Karo und Co. Und eine Etage höher – mit Blick hinüber zu Abbotsford House – befindet sich ein stylishes Restaurant, in dem ich Scones mit Clotted Cream und Erbeermarmelade von quadratisch-schickem Geschirr gegessen und Tee getrunken habe, nachdem ich zuvor (Please wait to be seated!) an einen Tisch komplimentiert worden war. Das Ambiente ist wirklich schön, keine Frage, und Scones und Tee waren köstlich. Dennoch habe ich ein bisschen wehmütig an den kleinen Tea Room mit Selbstbedienung, einfachen Stühlen und Tischen und einem sehr begrenzten Angebot an Speisen und Getränken gedacht, der sich nahe an Abbotsford House befand und in dem ich früher immer eingekehrt bin. Na bitte, nun blicke auch ich sehnsüchtig in die Vergangenheit. Wenn das nicht Romantik pur ist …

Darum führt mich mein Weg zuerst nach Priorwood Garden. Hier ist es viel stiller als in der Abbey. Auf einer Bank zwischen Obstbäumen sitzend stelle ich mir vor, wie das Leben der Mönche hier wohl im 12. Jahrhundert verlaufen ist. Sie gehörten dem Orden der Zisterzienser an und ihr Tag war vermutlich von Gebeten und strengen Übungen geprägt. Unterstützung – vor allem bei den schweren körperlichen und anderen alltäglichen Arbeiten – erhielt der Orden von sogenannten Laienbrüdern. Ihnen war für den Gottesdienst der hintere Kirchenteil bestimmt. Die Laienbrüder kamen aus der nahen Umgebung, und fanden hier sichere Arbeit, Essen und eine Unterkunft.

Darum führt mich mein Weg zuerst nach Priorwood Garden. Hier ist es viel stiller als in der Abbey. Auf einer Bank zwischen Obstbäumen sitzend stelle ich mir vor, wie das Leben der Mönche hier wohl im 12. Jahrhundert verlaufen ist. Sie gehörten dem Orden der Zisterzienser an und ihr Tag war vermutlich von Gebeten und strengen Übungen geprägt. Unterstützung – vor allem bei den schweren körperlichen und anderen alltäglichen Arbeiten – erhielt der Orden von sogenannten Laienbrüdern. Ihnen war für den Gottesdienst der hintere Kirchenteil bestimmt. Die Laienbrüder kamen aus der nahen Umgebung, und fanden hier sichere Arbeit, Essen und eine Unterkunft.

Dieser Ururururenkel von König David I. kämpfte während des ersten schottischen Unabhängigkeitskriegs (1296-1328) als Anführer der aufständischen Schotten gegen England. Das Herz von Robert the Bruce wurde von einem Kreuzzug zurück nach Schottland gebracht. 1560 endete schließlich das mönchische Leben von Melrose aufgrund der Reformation.

Dieser Ururururenkel von König David I. kämpfte während des ersten schottischen Unabhängigkeitskriegs (1296-1328) als Anführer der aufständischen Schotten gegen England. Das Herz von Robert the Bruce wurde von einem Kreuzzug zurück nach Schottland gebracht. 1560 endete schließlich das mönchische Leben von Melrose aufgrund der Reformation.

Natürlich bin ich nach meinem Aufenthalt in Priorwood Garden endlich zur Abtei gegangen. Nach einem ausführlichen Gang durch das Innere der Ruine, einem Weg über den Friedhof mit den uralten Grabsteinen und einem Blick auf das Melrose-Schwein mit Dudelsack, einer Skulptur an der Außenseite des Gemäuers, habe ich schließlich noch das Commendator’s House aus dem Jahr 1590 auf dem Abtei-Gelände besucht. Dieses ist heute ein kleines Museum mit Exponaten, die rund um das Kloster gefunden wurden. Und dort konnte ich der Versuchung nicht widerstehen, für ein paar Augenblicke selbst einmal Mönch, beziehungsweise Nonne zu sein.

Natürlich bin ich nach meinem Aufenthalt in Priorwood Garden endlich zur Abtei gegangen. Nach einem ausführlichen Gang durch das Innere der Ruine, einem Weg über den Friedhof mit den uralten Grabsteinen und einem Blick auf das Melrose-Schwein mit Dudelsack, einer Skulptur an der Außenseite des Gemäuers, habe ich schließlich noch das Commendator’s House aus dem Jahr 1590 auf dem Abtei-Gelände besucht. Dieses ist heute ein kleines Museum mit Exponaten, die rund um das Kloster gefunden wurden. Und dort konnte ich der Versuchung nicht widerstehen, für ein paar Augenblicke selbst einmal Mönch, beziehungsweise Nonne zu sein. Zum Abschluss bin ich noch einmal zur Abteiruine zurückgekehrt und die kleine Treppe zur engen Aussichtsplattform hoch oben neben den Zinnen gestiegen und habe den Blick in die umliegenden Eildon Hills

Zum Abschluss bin ich noch einmal zur Abteiruine zurückgekehrt und die kleine Treppe zur engen Aussichtsplattform hoch oben neben den Zinnen gestiegen und habe den Blick in die umliegenden Eildon Hills  genossen. König Artus soll dort begraben liegen. Und gar nicht weit entfernt, in der Dryburgh Abbey, hat Sir Walter Scott, der schottische Schriftsteller, seine letzte Ruhe gefunden. In direkter Nähe zu seinem Wohnsitz Abbotsford House. Doch den Besuch dort hebe ich mir für einen anderen Tag auf …

genossen. König Artus soll dort begraben liegen. Und gar nicht weit entfernt, in der Dryburgh Abbey, hat Sir Walter Scott, der schottische Schriftsteller, seine letzte Ruhe gefunden. In direkter Nähe zu seinem Wohnsitz Abbotsford House. Doch den Besuch dort hebe ich mir für einen anderen Tag auf …

Auf 21 Metern Länge und fast 13 Metern Höhe scheint fast jeder Quadratzentimeter von unterschiedlichsten Motiven überzogen zu sein. Engel, Pflanzen, biblische Szenen und überall Ornamentik. Ich weiß nicht, wohin ich zuerst schauen soll. Was diese Steinmetzkunst neben ihrer ungewöhnlichen Menge und Vielfalt so besonders macht, ist die Qualität der Arbeiten. Keine Frage, hier haben die besten Steinbildhauer ihrer Zeit ein bis heute einzigartiges Gesamtkunstwerk geschaffen. Dieses setzt biblische Szenen ins Bild oder zeigt Symbole mit mehreren Bedeutungsebenen. So wurden Geschichten und Botschaften für alle Menschen ‚lesbar‘ gemacht. Denn nur wenige konnten zur Entstehungszeit dieser Kirche die in Latein verfasste Bibel verstehen.

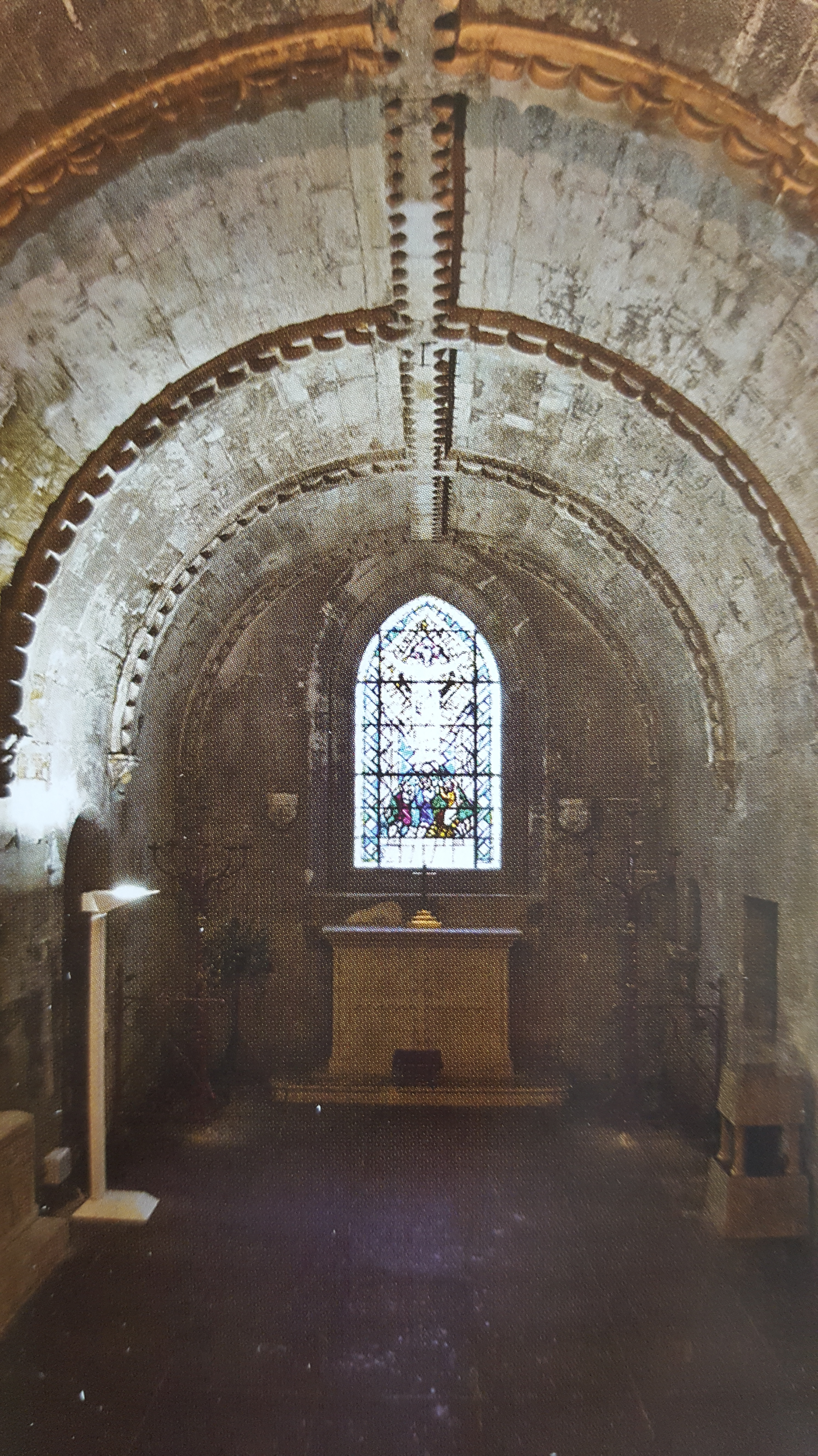

Auf 21 Metern Länge und fast 13 Metern Höhe scheint fast jeder Quadratzentimeter von unterschiedlichsten Motiven überzogen zu sein. Engel, Pflanzen, biblische Szenen und überall Ornamentik. Ich weiß nicht, wohin ich zuerst schauen soll. Was diese Steinmetzkunst neben ihrer ungewöhnlichen Menge und Vielfalt so besonders macht, ist die Qualität der Arbeiten. Keine Frage, hier haben die besten Steinbildhauer ihrer Zeit ein bis heute einzigartiges Gesamtkunstwerk geschaffen. Dieses setzt biblische Szenen ins Bild oder zeigt Symbole mit mehreren Bedeutungsebenen. So wurden Geschichten und Botschaften für alle Menschen ‚lesbar‘ gemacht. Denn nur wenige konnten zur Entstehungszeit dieser Kirche die in Latein verfasste Bibel verstehen. Um Rosslyn Chapel spinnen sich unzählige Mythen, Legenden und Geschichten. Vor allem die Krypta, der älteste Teil der Kirche und über eine Treppe neben der Marienkapelle zu erreichen, weckt bis heute das Interesse von Wissenschaftlern unterschiedlichster Disziplinen, aber auch von esoterisch Inspirierten und Verschwörungstheoretikern. Spekulationen zufolge sollen sich in der Krypta nämlich die Schriftrollen aus Salomons Tempel oder der Kopf von Johannes dem Täufer befinden. Ein anderes Gerücht vermutet die schottischen Kronjuwelen an diesem Ort, während wieder andere Stimmen die Krypta gar als Aufbewahrungsort der Bundeslade wähnen.

Um Rosslyn Chapel spinnen sich unzählige Mythen, Legenden und Geschichten. Vor allem die Krypta, der älteste Teil der Kirche und über eine Treppe neben der Marienkapelle zu erreichen, weckt bis heute das Interesse von Wissenschaftlern unterschiedlichster Disziplinen, aber auch von esoterisch Inspirierten und Verschwörungstheoretikern. Spekulationen zufolge sollen sich in der Krypta nämlich die Schriftrollen aus Salomons Tempel oder der Kopf von Johannes dem Täufer befinden. Ein anderes Gerücht vermutet die schottischen Kronjuwelen an diesem Ort, während wieder andere Stimmen die Krypta gar als Aufbewahrungsort der Bundeslade wähnen. Eine Geschichte geht mir dann doch ‚unter die Haut‘. In der Marienkapelle stoße ich auf zwei prachtvoll verzierte Säulen. Die linke Säule soll, so die Erzählung, vom Steinmetzmeister der Rosslyn Chapel geschaffen worden sein. Sie ist wunderschön, jedoch viel schlichter als die zweite Säule. Diese prunkvolle, mit sich nach

Eine Geschichte geht mir dann doch ‚unter die Haut‘. In der Marienkapelle stoße ich auf zwei prachtvoll verzierte Säulen. Die linke Säule soll, so die Erzählung, vom Steinmetzmeister der Rosslyn Chapel geschaffen worden sein. Sie ist wunderschön, jedoch viel schlichter als die zweite Säule. Diese prunkvolle, mit sich nach oben windenden Ornamentbändern, soll der Lehrling – inspiriert durch einen Traum – in Abwesenheit des Meisters in den Stein gehauen haben. Der Meister war nach Rom gereist, um den Plan dieser Säule zu besorgen. Bei seiner Rückkehr fand er die bereits fertige Säule des Lehrlings in der Kirche vor. Aus Eifersucht auf seinen begabten Schüler bekam der Meister einen Wutanfall und erschlug den Lehrling noch vor der Säule. Dafür wurde der Meister mit dem Tode bestraft. Im westlichen Teil der Kapelle blicken nun die steinernen Köpfe des Lehrlings und seiner Mutter auf die Säule. Doch auch der Kopf des Mörders ist dort im Stein verewigt und dazu verurteilt auf das Werk seines Schülers zu schauen. Diese Geschichte soll der Hiramslegende der Feimaurer ähneln, manche Theorien vermuten sie sogar als Ursprung der Legende um den Architekten Salomons, Hiram Abif. Eine besondere Bedeutung erhält die Säule des Lehrlings noch durch acht Drachen im unteren Teil. Gemäß der nordischen Mythologie befinden sich genau acht Drachen an den Wurzeln des Weltenbaums Yggdrasil.

oben windenden Ornamentbändern, soll der Lehrling – inspiriert durch einen Traum – in Abwesenheit des Meisters in den Stein gehauen haben. Der Meister war nach Rom gereist, um den Plan dieser Säule zu besorgen. Bei seiner Rückkehr fand er die bereits fertige Säule des Lehrlings in der Kirche vor. Aus Eifersucht auf seinen begabten Schüler bekam der Meister einen Wutanfall und erschlug den Lehrling noch vor der Säule. Dafür wurde der Meister mit dem Tode bestraft. Im westlichen Teil der Kapelle blicken nun die steinernen Köpfe des Lehrlings und seiner Mutter auf die Säule. Doch auch der Kopf des Mörders ist dort im Stein verewigt und dazu verurteilt auf das Werk seines Schülers zu schauen. Diese Geschichte soll der Hiramslegende der Feimaurer ähneln, manche Theorien vermuten sie sogar als Ursprung der Legende um den Architekten Salomons, Hiram Abif. Eine besondere Bedeutung erhält die Säule des Lehrlings noch durch acht Drachen im unteren Teil. Gemäß der nordischen Mythologie befinden sich genau acht Drachen an den Wurzeln des Weltenbaums Yggdrasil. Eine wichtige Bedeutung kommt auch den Naturdarstellungen zu. Das keltische Fruchtbarkeitssymbol, der Green Man – ein männliches Blattgesicht -, findet sich in Rosslyn Chapel in mehr als hundert Varianten. Dabei sprießen Stängel und Blätter meist auch aus dem Mund der heidnischen Symbolfigur, was verschiedene Deutungen zulässt. Zum einen versinnbildlicht dies die bereits erwähnte Fruchtbarkeit. Genauso könnte man daraus entnehmen, dass die Worte des Green Man und alles, was von ihm ausgeht, im Einklang mit der Natur stehen.

Eine wichtige Bedeutung kommt auch den Naturdarstellungen zu. Das keltische Fruchtbarkeitssymbol, der Green Man – ein männliches Blattgesicht -, findet sich in Rosslyn Chapel in mehr als hundert Varianten. Dabei sprießen Stängel und Blätter meist auch aus dem Mund der heidnischen Symbolfigur, was verschiedene Deutungen zulässt. Zum einen versinnbildlicht dies die bereits erwähnte Fruchtbarkeit. Genauso könnte man daraus entnehmen, dass die Worte des Green Man und alles, was von ihm ausgeht, im Einklang mit der Natur stehen.

Ich gebe zu, jetzt wäre ich lieber Beifahrerin und bräuchte nicht ständig auf die Straßen zu schauen. Waren die sonst auch schon so schmal? Egal, ich muss sie nehmen, wie sie sind.

Ich gebe zu, jetzt wäre ich lieber Beifahrerin und bräuchte nicht ständig auf die Straßen zu schauen. Waren die sonst auch schon so schmal? Egal, ich muss sie nehmen, wie sie sind. Bis mein Blick auf ein kleines Holzhaus fällt, das etwas entfernt steht und an einen Western-Saloon erinnert. Wenn das nicht … Und wirklich, ich habe Glück! Es ist einer der vielen Tea Rooms (auch wenn sich dieser als Coffee House ausgibt), die überall in Schottland – ob in der Einsamkeit oder an belebten Orten – zu einer kurzen Pause einladen. Und sie kommen sehr unterschiedlich daher, mal mit dem rauen Charme der Wildnis, mal fein herausgeputzt mit Spitzenschmuck und ganz viel Deko, bei der man sich in eine Art Märchenland versetzt fühlt. Und manchmal sind sie sogar mitten in Verkaufsräumen. Bisweilen gehen die Erlöse aus den Tea Rooms auch an ein soziales Projekt. Doch gleichgültig, ob die Mitarbeiter ehrenamtlich hier arbeiten oder damit ihren Lebensunterhalt verdienen, man spürt, dass Gäste herzlich willkommen sind. Ich mag die Tea Rooms sehr.

Bis mein Blick auf ein kleines Holzhaus fällt, das etwas entfernt steht und an einen Western-Saloon erinnert. Wenn das nicht … Und wirklich, ich habe Glück! Es ist einer der vielen Tea Rooms (auch wenn sich dieser als Coffee House ausgibt), die überall in Schottland – ob in der Einsamkeit oder an belebten Orten – zu einer kurzen Pause einladen. Und sie kommen sehr unterschiedlich daher, mal mit dem rauen Charme der Wildnis, mal fein herausgeputzt mit Spitzenschmuck und ganz viel Deko, bei der man sich in eine Art Märchenland versetzt fühlt. Und manchmal sind sie sogar mitten in Verkaufsräumen. Bisweilen gehen die Erlöse aus den Tea Rooms auch an ein soziales Projekt. Doch gleichgültig, ob die Mitarbeiter ehrenamtlich hier arbeiten oder damit ihren Lebensunterhalt verdienen, man spürt, dass Gäste herzlich willkommen sind. Ich mag die Tea Rooms sehr.  Zumindest für die Dauer einer Kanne Regular Tea, womit der Frühstückstee gemeint ist, zumeist ein Verschnitt verschiedener Schwarzteesorten, in denen der Assam jedoch den Ton, beziehungsweise die Farbe angibt. Und weil die Teebeutel in der Kanne verbleiben und von Tasse zu Tasse das Getränk kräftiger und dunkler machen, gibt’s mancherorts noch ein Kännchen heißes Wasser zum Verdünnen dazu. Meiner Erfahrung nach vor allem in den Highlands und auf den Hebriden.

Zumindest für die Dauer einer Kanne Regular Tea, womit der Frühstückstee gemeint ist, zumeist ein Verschnitt verschiedener Schwarzteesorten, in denen der Assam jedoch den Ton, beziehungsweise die Farbe angibt. Und weil die Teebeutel in der Kanne verbleiben und von Tasse zu Tasse das Getränk kräftiger und dunkler machen, gibt’s mancherorts noch ein Kännchen heißes Wasser zum Verdünnen dazu. Meiner Erfahrung nach vor allem in den Highlands und auf den Hebriden.

Bei den Tea Rooms kommt mir übrigens immer The Oven Door in Peebles in den Sinn. Der kleine Raum ist meistens gut besucht. Ich kenne ihn seit vielen Jahren und freue mich immer schon auf den leckeren Kuchen, der hier auf buntem Geschirr serviert wird. Natürlich war das mein erster Weg nach meiner gestrigen Ankunft …

Bei den Tea Rooms kommt mir übrigens immer The Oven Door in Peebles in den Sinn. Der kleine Raum ist meistens gut besucht. Ich kenne ihn seit vielen Jahren und freue mich immer schon auf den leckeren Kuchen, der hier auf buntem Geschirr serviert wird. Natürlich war das mein erster Weg nach meiner gestrigen Ankunft …

Festivals rund um die Themen Jazz und Kunst weiß die Stadt außerdem zu feiern. Am bekanntesten ist wohl das Beltane-Festival zum Sommerbeginn, das in der 3. Juniwoche stattfindet und seine Wurzeln in der keltischen Mythologie und Religion hat. Vielleicht sollte ich für nächstes Jahr schon einmal für diesen Zeitraum buchen.

Festivals rund um die Themen Jazz und Kunst weiß die Stadt außerdem zu feiern. Am bekanntesten ist wohl das Beltane-Festival zum Sommerbeginn, das in der 3. Juniwoche stattfindet und seine Wurzeln in der keltischen Mythologie und Religion hat. Vielleicht sollte ich für nächstes Jahr schon einmal für diesen Zeitraum buchen. Apropos Kirche, auf einem Straßenschild lese ich Cross Kirk. Scots, eine westgermanische Sprache, die in den schottischen Lowlands, den Southern Uplands und in den Regionen um Glasgow und Edinburgh gesprochen wird, – nicht jedoch im ‚gälischen Schottland‘ der Highlands und Hebriden-Inseln – hört man hier nicht nur in der Aussprache, sondern findet es auch in der Schriftsprache – wie hier Blau auf Weiß. Scots ist übrigens nicht mit dem schottischen Englisch gleichzusetzen, der heutigen Amts- und Bildungssprache in Schottland, sondern eine eigene Sprache.

Apropos Kirche, auf einem Straßenschild lese ich Cross Kirk. Scots, eine westgermanische Sprache, die in den schottischen Lowlands, den Southern Uplands und in den Regionen um Glasgow und Edinburgh gesprochen wird, – nicht jedoch im ‚gälischen Schottland‘ der Highlands und Hebriden-Inseln – hört man hier nicht nur in der Aussprache, sondern findet es auch in der Schriftsprache – wie hier Blau auf Weiß. Scots ist übrigens nicht mit dem schottischen Englisch gleichzusetzen, der heutigen Amts- und Bildungssprache in Schottland, sondern eine eigene Sprache. Mein erster Besuch in Peebles liegt inzwischen elf Jahre zurück. Damals erschien mir ein Ausflug in den gut 8.500 Einwohner zählenden Ort wie eine Fahrt in die große Stadt. Gemeinsam mit vier Bekannten genoss ich damals umgebende Natur und Einsamkeit in einem wunderschönen Ferienhaus in Drumelzier, einem Örtchen, das ebenfalls im Tal des Flusses Tweed und nur wenige Meilen von Peebles entfernt liegt. Direkt neben dem Haus plätscherte ein kleiner Bach und gleich dahinter stieg ein grüner Hügel an.

Mein erster Besuch in Peebles liegt inzwischen elf Jahre zurück. Damals erschien mir ein Ausflug in den gut 8.500 Einwohner zählenden Ort wie eine Fahrt in die große Stadt. Gemeinsam mit vier Bekannten genoss ich damals umgebende Natur und Einsamkeit in einem wunderschönen Ferienhaus in Drumelzier, einem Örtchen, das ebenfalls im Tal des Flusses Tweed und nur wenige Meilen von Peebles entfernt liegt. Direkt neben dem Haus plätscherte ein kleiner Bach und gleich dahinter stieg ein grüner Hügel an.

Doch als Alleinreisende ziehe ich diesmal die Geselligkeit in einem Hotel vor. Mit dem Mercure Peebles Baronet Castle Hotel habe ich Glück. Es sieht nicht nur von außen schön aus, es ist auch von innen ein Ort, an dem ich die nächsten fünf Tage verbringen will. Denn so lange werde ich mich in den Scottish Borders aufhalten, bevor es weitergeht in die Highlands. Nach einem ausgiebigen Abendessen im Hotelrestaurant mache ich mich auf den langen Weg durch viele enge Flure zurück in mein Zimmer. Die Böden und sogar die Treppen sind hier mit großkarierten Teppichen belegt. Und dann glaube ich einen Moment lang tatsächlich zu träumen. In einem der Flure kommt mir ein festlich gekleideter und sehr attraktiver Mann mit schwarzen Haaren, Bart, Jackett, Weste, Hemd und Schlips entgegen. Ich wage einen Blick auf den unteren Teil seiner Bekleidung, der aus einem grün-blau-karierten Kilt und farblich passenden Strümpfen, einem Sporran (Geldtasche), einem Gürtel mit auffallender Schnalle sowie dem Sgian Dubhs (Messer) im Strumpf besteht. Abgerundet wird die Bekleidung von den passenden Ghillies Brogues (Schuhen) mit den besonderen Lochmustern und den mehrfach um die Fesseln geschlungenen Schnüren. Bei diesem Anblick verschlägt es mir erst einmal die Sprache. Zum Glück ergreift der Mann das Wort und wir tauschen schließlich ein paar Höflichkeiten aus, während wir uns in dem zugegeben sehr engen Gang aneinander vorbei bewegen. Dabei stelle ich fest, dass der Mann sogar ein wunderschönes Lachen hat. Wird hier vielleicht ein Film gedreht und ich stehe gerade vor dem Helden der Geschichte? Einen Moment lang liegt mir tatsächlich die Frage auf der Zunge, ob ich vielleicht ein Foto von ihm … mein Handy wäre griffbereit. Doch dann sind wir zum Glück schon aneinander vorbei und ich habe mir diese Peinlichkeit erspart.

Doch als Alleinreisende ziehe ich diesmal die Geselligkeit in einem Hotel vor. Mit dem Mercure Peebles Baronet Castle Hotel habe ich Glück. Es sieht nicht nur von außen schön aus, es ist auch von innen ein Ort, an dem ich die nächsten fünf Tage verbringen will. Denn so lange werde ich mich in den Scottish Borders aufhalten, bevor es weitergeht in die Highlands. Nach einem ausgiebigen Abendessen im Hotelrestaurant mache ich mich auf den langen Weg durch viele enge Flure zurück in mein Zimmer. Die Böden und sogar die Treppen sind hier mit großkarierten Teppichen belegt. Und dann glaube ich einen Moment lang tatsächlich zu träumen. In einem der Flure kommt mir ein festlich gekleideter und sehr attraktiver Mann mit schwarzen Haaren, Bart, Jackett, Weste, Hemd und Schlips entgegen. Ich wage einen Blick auf den unteren Teil seiner Bekleidung, der aus einem grün-blau-karierten Kilt und farblich passenden Strümpfen, einem Sporran (Geldtasche), einem Gürtel mit auffallender Schnalle sowie dem Sgian Dubhs (Messer) im Strumpf besteht. Abgerundet wird die Bekleidung von den passenden Ghillies Brogues (Schuhen) mit den besonderen Lochmustern und den mehrfach um die Fesseln geschlungenen Schnüren. Bei diesem Anblick verschlägt es mir erst einmal die Sprache. Zum Glück ergreift der Mann das Wort und wir tauschen schließlich ein paar Höflichkeiten aus, während wir uns in dem zugegeben sehr engen Gang aneinander vorbei bewegen. Dabei stelle ich fest, dass der Mann sogar ein wunderschönes Lachen hat. Wird hier vielleicht ein Film gedreht und ich stehe gerade vor dem Helden der Geschichte? Einen Moment lang liegt mir tatsächlich die Frage auf der Zunge, ob ich vielleicht ein Foto von ihm … mein Handy wäre griffbereit. Doch dann sind wir zum Glück schon aneinander vorbei und ich habe mir diese Peinlichkeit erspart. Ganz beschwingt erreiche ich mein Zimmer im dritten Stock, wo ich mich wie das Burgfräulein persönlich fühle und einen schönen Blick in den Schlossgarten habe. Und siehe da, das Rätsel löst sich. Dort unten versammeln sich gerade Gäste einer Hochzeitsfeier. Auch mein Held aus dem Gang trifft in diesem Moment ein. Und er ist nicht allein, denn als ich nun den Blick über die fröhliche Gesellschaft schweifen lasse, erkenne ich, dass mindestens ein Drittel der anwesenden Herren Kilt trägt. Ich bin wirklich wieder in Schottland …

Ganz beschwingt erreiche ich mein Zimmer im dritten Stock, wo ich mich wie das Burgfräulein persönlich fühle und einen schönen Blick in den Schlossgarten habe. Und siehe da, das Rätsel löst sich. Dort unten versammeln sich gerade Gäste einer Hochzeitsfeier. Auch mein Held aus dem Gang trifft in diesem Moment ein. Und er ist nicht allein, denn als ich nun den Blick über die fröhliche Gesellschaft schweifen lasse, erkenne ich, dass mindestens ein Drittel der anwesenden Herren Kilt trägt. Ich bin wirklich wieder in Schottland …